第二次世界大戦が終結し、今年でちょうど80年。滋賀県からも、のべ9万人以上が軍人・軍属として戦地に赴き、3万人以上の尊い命が失われました。

きっと組合員の中にも自ら戦争を体験したり、家族から話を聞いたりした方がいるでしょう。しかし、年月の経過とともに人々の記憶から戦争の悲惨さは遠ざかる一方です。なかには、「滋賀県って戦場だったの?」と驚かれる方も多いかもしれません。

そこで今回は、東近江市にある「滋賀県平和祈念館」を訪問し、あまり知られていない“滋賀県と戦争との関わり”についてお話を伺いました。80年前、私たちの身近で起きた出来事を知ることで、改めて戦争や平和について考えるきっかけにしてください。

第二次世界大戦が終結し、今年でちょうど80年。

滋賀県からも、のべ9万人以上が軍人・軍属として戦地に赴き、3万人以上の尊い命が失われました。

きっと組合員の中にも自ら戦争を体験したり、家族から話を聞いたりした方がいるでしょう。しかし、年月の経過とともに人々の記憶から戦争の悲惨さは遠ざかる一方です。なかには、「滋賀県って戦場だったの?」と驚かれる方も多いかもしれません。

そこで今回は、東近江市にある「滋賀県平和祈念館」を訪問し、あまり知られていない“滋賀県と戦争との関わり”についてお話を伺いました。80年前、私たちの身近で起きた出来事を知ることで、改めて戦争や平和について考えるきっかけにしてください。

戦争の記憶を次世代へ

県民の戦争体験を語り継ぎ、平和を願う心を育む拠点として平成24(2012)年に開館した滋賀県平和祈念館。

「当館の大きな特徴は、平成5(1993)年から実施している戦争体験の聞き取りを展示に生かすところです」と、同館職員の田井中洋介さん。滋賀県にゆかりを持つ2,300人もの方から戦争体験に関する情報を収集し、その一部をリアルな語り口調のまま文字パネルにしてあります。たとえば、わずか1年6カ月の結婚生活で夫を失った女性の話、シベリア抑留で戦争の残虐さを目の当たりにした男性の話……。方言を交えた話し言葉だからこそ真に迫るものがあり、熟読するほど涙がこみ上げてきます。

「また、当館では5万点以上にのぼる戦没者の遺品を保管・展示しています。すべて寄贈されたもので、今でも毎週のように寄贈を希望する方が当館に来られます」。整然と並ぶ遺品を見ていると、穏やかな日常を戦争に奪われた人たちの悲しみが、無言で語りかけてくるようです。私たちが当たり前だと思い込んでいる日本の平和と繁栄は、先人たちが乗り越えてきた苦難の上に成り立っているのかもしれません。

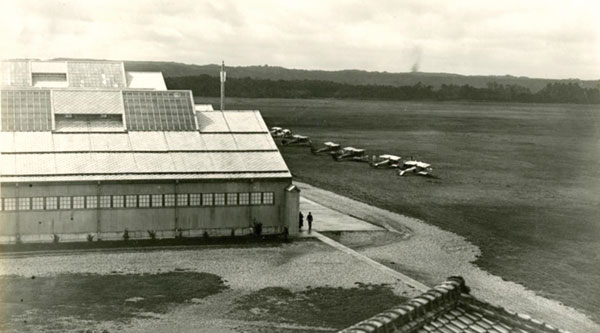

飛行訓練を行う軍事施設が点在

当時の八日市飛行場の全景

当時の八日市飛行場の全景海上を想定した軍用機の離発着訓練をびわ湖上で行うため、現在の陸上自衛隊 大津駐屯地の周辺に大津海軍航空隊、滋賀海軍航空隊、大津陸軍少年飛行兵学校などの軍事施設が設置されました。また、大正時代に民間の飛行場として建設された八日市飛行場は陸軍の管轄となり、ここから多くの飛行兵が戦地へ向かって飛び立ちました。現在でも軍用機を隠しておくための巨大な掩体壕が東近江市に残されています。

捕虜を動員した内湖の干拓工事

戦争による食糧不足を補うため、滋賀県ではびわ湖の周りの内湖や湿地の水を抜き、田畑として活用する干拓工事が行われました。その作業には東南アジアなどから連れてこられた捕虜の人たち、中等学校などの生徒たちがたくさん動員されました。

大阪から1万人以上が学童疎開

疎開した児童が燃料の薪を運ぶ様子

疎開した児童が燃料の薪を運ぶ様子空襲が激しさを増す都市部の児童を安全な地方へ避難させることを「集団学童疎開」といいます。中でも大阪から疎開した児童が、最も多く向かった先が滋賀県でした。昭和19~20年にかけて、1万人以上の児童が大阪から滋賀へ移動。それをきっかけに県民との交流が生まれ、のちに滋賀県へ移り住んだ人たちもいたそうです。

信楽焼の陶器を兵器として

信楽焼の地雷と手りゅう弾(滋賀県平和祈念館所蔵

信楽焼の地雷と手りゅう弾(滋賀県平和祈念館所蔵兵器に転用できる金属が不足したため、焼き物の一大産地である信楽では陶器製の地雷や手りゅう弾がつくられました。陶器なので金属探知機にも反応しないといったメリットがあったそうです。こうした陶器製の兵器は信楽だけでなく、全国各地の焼き物の産地で製造されました。

滋賀県に投下された模擬原爆

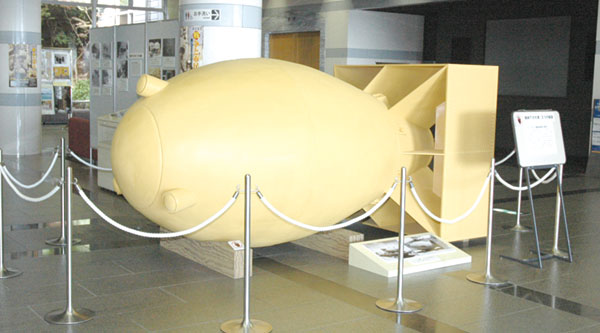

模擬原爆の実物大模型(大津市歴史博物館所蔵)

模擬原爆の実物大模型(大津市歴史博物館所蔵)全国的にも滋賀県は空襲被害の少ない県ですが、東京や名古屋、大阪などの都市部に向かってアメリカ軍が空襲する際、びわ湖が目的地を確認する目印になりました。そのため、滋賀県上空を爆撃機が何度も通過し、そのたびに空襲警報があたりに鳴り響いたといいます。

一方、県内で最も大規模な空襲被害は、大津市の東洋レーヨンに投下された模擬原爆(パンプキン爆弾)です。東洋レーヨンは大正時代に創業した合成繊維の会社ですが、戦時下では魚雷やパラシュートをつくる軍需工場でした。そのため、アメリカ軍のB29爆撃機から模擬原爆が投下され、死者16名、負傷者100名以上という大きな被害を受けました。この模擬原爆の実物大模型が大津市歴史博物館に展示されています。

みなさんが住む、ここ滋賀県で戦時中に起きたことを知り、いま戦争が起きたら私たちの生活にどんな傷跡を残すか想像してみましょう。そして終戦から80年経ったいま「平和」のためにできることを考えてみましょう。

第二次世界大戦中に

滋賀県で起きた主な出来事

| 1939年 | ドイツ軍がポーランドへ侵攻し、第二次世界大戦が始まる |

|---|---|

| 1941年 | 大津海軍航空隊が設置される |

| 1942年 | びわ湖周辺の内湖や湿地の干拓工事が始まる |

| 1943年 |

|

| 1944年 |

|

| 1945年 |

|

県内戦争遺跡めぐりを開催しました

コープしがは、平和政策に掲げる「私たちは過去の歴史に学び、命の尊さを考え、お互いの人権を守り、自然と共生し、安心できるくらしづくり」の実現を目指し、活動をすすめています。

5月31日(土)、東近江市と米原市をめぐり、戦争遺跡や戦時中のくらしに触れ、学習する「県内戦争遺跡めぐり」を行いました。32名の組合員とその家族が参加し、私たちの住む滋賀県にも戦時中の被害や、それにともなう戦争遺跡がある事を知り、学ぶ事で「平和」や「戦争」を身近な問題と考える機会となりました。

布引掩体壕(東近江市)

布引掩体壕(東近江市) 岩脇蒸気機関車避難壕(米原市)

岩脇蒸気機関車避難壕(米原市) 滋賀県平和祈念館(東近江市)

滋賀県平和祈念館(東近江市)参加者の声

- 滋賀県が空爆の練習をする所になったと聞いて、練習のために死傷者を出していいのかと疑問に思った。(参加者・10代)

- こんな身近な所にリアルな戦争のなごりがあるのに、次世代に平和について考えさせる機会がないとしたら、私たち大人の責任だと思いました。最低でも友人と孫には今日聞いたことを伝えようと思っています。(参加者・60代)

滋賀県平和祈念館

アクセス | 東近江市下中野町431(Google マップ)

休館日 | 月・火曜 ※祝日は開館、年末年始休

開館時間 | 9:30~17:00

入館料 | 無料

駐車場 | 約50台(無料)

ウェブサイト