年を取れば誰でもなる可能性のある認知症。2025年には65歳以上の5人に1人が発症すると推測され、もはや当事者だけではなく、社会全体で取り組むべき大きな問題となっています。

コープしがでは「人のつながりの中で、よりよいくらしを共につくるウェルビーイング(well-being)としての福祉をめざす」という指針を掲げ、認知症サポーター養成講座を開催し、職員も受講。その知識の証としてオレンジリングを取得しています。

組合員のみなさんも、他人ごとではなく自分ごととして認知症への理解を深め、「もしも」のときに役立つ知識を身につけてみませんか。

早期受診・早期発見で大きなメリット

中井かおりさん(左)/松山美和さん(右)

「認知症の人も、そうでない人も、安心して暮らせる地域づくりをめざしています。認知症は誰にでも起こりうる病気。お互い様の気持ちを忘れず温かく見守りましょう。」

今回お話を伺ったのは、守山市健康福祉部 長寿政策課の保健師である中井かおりさんと松山美和さん。地域の最前線で認知症対策に取り組む専門家です。

「最近、物忘れがひどくて…」なんて会話はもはや日常茶飯事ですが、そもそも「加齢による自然な物忘れ」と「認知症による物忘れ」にはどのような違いがあるのでしょうか。

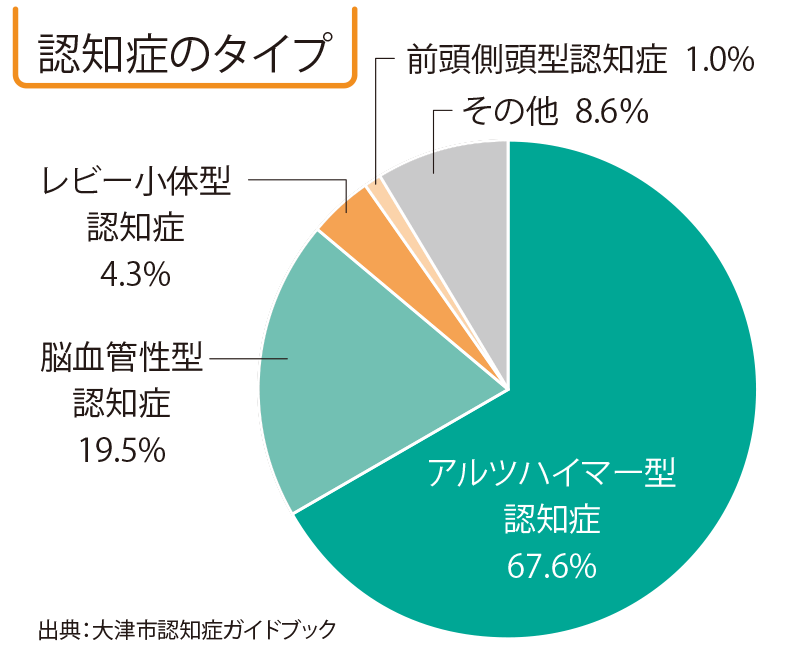

「さまざまな原因で脳に変化が起こり、日常生活に支障をきたした状態を認知症といいます」と教えてくれたのは保健師の松山さん。たとえば、朝ごはんに何を食べたのかを思い出せないのが「自然な物忘れ」、朝ごはんを食べたというエピソード自体がごっそり抜け落ちた状態が「認知症による物忘れ」です。この認知症による物忘れの進行により、食事の支度ができなくなったり、たびたび道に迷ったりと、今までできていたことが困難になってきます。

「初期段階でご本人も『なんだかおかしいな』と気付くのですが、認めたくない気持ちが先に立ち、専門家への相談や受診が遅れる場合があります」と中井さん。

もちろん現代の医療では完治の難しい病気ですが、認知症の早期受診・早期発見には大きく3つのメリットがあります。

①改善できる可能性がある!

たとえば硬膜下血腫、脳腫瘍といった病気でも認知症に似た症状が現れます。受診の結果、治療法の確立している病気だと、改善する見込みがあります。

②今の状態をキープできる!

早めに適切な治療やサポートを受けることで病気の進行を遅らせることができる場合があります。

③事前に準備できる!

家族との時間を大切にし、エンディングノートを書いておくなど、もしもに備えた準備を早めに始めることが可能です。

覚えておきたい! 認知症の人への接し方

でも、やっぱり自分や家族が認知症になってしまったら…。動揺し、冷静な判断ができなくなるかもしれません。そんな時にはどうすればよいのでしょうか。

「その気持ちをぜひご家族や身近な方に打ち明けてください。どうかひとりで抱え込まないで。認知症になったからといって、何もできなくなるわけではないんです」。そのような認知症の人の気持ちを踏まえた上で、周囲の方に心掛けていただきたい8つの接し方があります。

①温かく見守る

本人の「やる気」を尊重し、何でもやってあげるのではなくさり気ないサポートを。②簡潔に話す

わかりやすい言葉を選んで、一度に多くのことを伝えないように。③プライドを傷つけない

失敗や物忘れを無理に訂正しない。④スキンシップを頻繁に

親しい間柄であれば、肌から伝わるコミュニケーションが安心感に繋がります。⑤相手のペースを大切に

無理に急かさず、待つことを心掛けて。⑥孤独にしない

買い物や食事をなるべく一緒に。⑦急な環境の変化を避ける

たとえば住居など、環境を変えないといけない場合には少しずつ。急激な環境の変化に混乱する恐れがあります。⑧身だしなみを整える

症状が進むにつれて、無気力や身の回りに無関心になることも。洗顔や着替えなどで生活リズムを整えましょう。

「認知症になったとしても、毎日楽しく過ごすことを心掛けてほしいのです。『どうせ忘れてしまうから』と外出を控えるのではなく、その日、その時、その場所でしか味わえない楽しさを大切にしてください」。行政から医療機関、民間団体まで、認知症に関する相談先はたくさんあります。少しでも不安を感じたら、迷わず気軽に問い合わせてみてください。

認知症に関する主な相談先

まずはココへ相談を!

●地域包括支援センター

各市町に設置されており、認知症をはじめ高齢者介護の相談を専門の職員が幅広く受け付けています。

気軽に相談するなら…

●もの忘れ介護相談室(無料電話相談)

TEL. 0120-294-473

月~金曜日(祝日を除く)10:00~15:00介護経験のある相談員が悩みを聞いて一緒に考えてくれます。(公益社団法人『認知症の人と家族の会』滋賀県支部)

高齢者に関する主な支援政策

-

●いちはやく発見・保護するための事前登録制度

警察や地域包括支援センターなどが連携し、バス・タクシー会社といった地域の事業者の協力のもと、行方不明になった高齢者の早期発見・保護に努める事業があります。「守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク」や「長浜市認知症高齢者等SOSほんわかネットワーク事業」などと、県内各市町で事業の名称や内容は異なりますが、行方不明高齢者の捜索にかかる制度として、「事前登録制度」が設けられています。また、早期発見のためのツール(GPS機器、二次元コード、連絡先シール等)を導入している市町や、GPSの貸与・助成等の事業を実施している市町もあります。

※実施していない自治体もあります。詳細については、お住まいの市町にお問い合わせください。 -

●個人賠償責任保険

行方不明の恐れのある高齢者をSOS ネットワークに事前登録しておくと、個人賠償責任保険への加入が可能になります。

例:線路に迷い込み電車を止めた場合など…1事故につき最大1億円まで補償。

※実施していない自治体もあります。また、加入条件や補償内容は各市町で異なりますので、お住まいの市町にお問い合わせください。